白血球や赤血球などの血球は骨の中の骨髄で、「芽球」と呼ばれる未熟な細胞から生まれます。この芽球が分化してしだいに成熟し、白血球になる段階でがん化したのが白血球の腫瘍細胞です。このとき、より未熟な段階(分化度の低い状態)で細胞のがん化が起こると、増殖が非常に速く、また転移も速く起こるので「悪性度が高い」と言います。他方、がん化した細胞が分化・成熟する能力を有している場合、増殖はゆっくりと進み、転移もゆるやかになるので、「悪性度が低い」といいます。

そして、前者は急速に進行するので「急性」、後者はゆっくりと進行するので「慢性」と呼んで分類します。さらにもうひとつの分け方があります。白血病のうちリンパ球になる芽球ががん化したものを「リンパ性」と呼び、それ以外の、骨髄で増える芽球ががん化したものを、「骨髄性」小児白血病の70パーセント以上は「急性リンパ性白血病」です。

この病名はリンパ球になる芽球がまだあまり分化していない段階で、悪性度の高いがん細胞になった病気であることを意味します。残りの約20パーセントは「急性骨髄性白血病」です。一方、慢性白血病は小児にめずらしく、小児がん全体の2~3パーセントです。生後まもなくがんを発症するということは、患者の遺伝子に何らかの先天的な異常があることを強く示唆します。

細胞のがん化は、細胞の増殖速度をコントロールしている「がん遺伝子」が何らかの理由でコントロールを失い、細胞の無秩序な増殖を指令するようになることから始まります。又、がん遺伝子のはたらきを抑制する「がん抑制遺伝子」に狂いが生じても起こります。ある細胞ががん細胞に変わるまでには、いくつもの遺伝子に狂いが生じなければなりません。

小児白血病を発症した子供は生まれつき、これらの遺伝子に異常があったとみられます。あるいは、がん細胞に変わる直前の状態で踏みとどまっていた細胞が、何らかの要因が作用したためにがん細胞に変わった可能性もあります。ある報告では、急性リンパ性白血病の患者(子供)の遺伝子を調べると、特定の遺伝子の変異が成人の患者よりもずっと多いことがわかりました。少なくても患者の50パーセントで、何らかの遺伝子の異常がみつかっています。

たとえばリンパ性白血病では、免疫グロブリン遺伝子やリンパ球の免疫グロブリン重鎖遺伝子、それにT細胞抗原受容体遺伝子に「転座」、すなわち遺伝子の位置が入れ替わっているいう現象がみられます。また骨髄性白血病では、発がんに関係すると考えられている遺伝子の位置で、しばしば異常な結合が発見されています。白血球のがん化はこれらの遺伝子の異常によって起こると推測されます。

しかし、がん化の最後の引き金となる要因が何かは今のところわかっていません。スウェーデンのカロリンスカ研究所が1960~85年までに行なった調査の結果、高圧電線の近くに住む幼児の中に白血球が多いというデータが得られました。その当時、高圧電流のつくりだす磁場または低周波の電磁波が白血病の原因だという節が当時広まりましたが、このデータについてはその後の調査で、磁場と白血病の明らかな関連性は見出せないとする指摘も行なわれ、今ではあまり重視されていません。むしろ放射線被爆、ある種の抗がん剤の使用などが発症の引き金として疑われています。

小児白血病の標準治療

小児白血病はほとんどが急性であるだけでなく、病状の進行は成人の急性白血病の場合よりも速いので、病期の分類はできません。したがって小児白血病が発見されると、ただちに治療を開始します。白血病は全身病であるために治療法は基本的に化学療法、つまり抗がん剤の投与です。抗がん剤は単独で投与されることもありますが、通常は何種類かの薬を複合して静脈から注入し全身のがん細胞を殺します。子どもの患者は一般に成人よりも抗がん剤の有効性が高いとされています。

化学療法

白血病は全身病であり治療の中心は化学療法となります。しかし抗がん剤治療には吐き気・嘔吐・脱毛など様々な副作用が伴います。西洋医学を柱として、代替医療を取り入れる選択肢もあります。

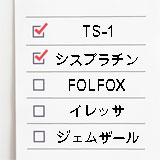

《急性リンパ性白血病で使われる抗がん剤》

《急性骨髄性白血病で使われる抗がん剤》

お問い合わせ先

NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。

お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。

資料もご用意しております。

フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。